浅井古墳群

江戸期の尾張名所図絵には「小塞神社、人麿塚、寿福寺」として

松林と点在する塚が描かれている。

宝永8年(1711)の天野信景「塩尻」にも記述がある。

古塚を引きならしなんとすると大きな石棺を掘出しける

内には剣の折れたるごとき鉄の古き銅のかたまいける物

鈴に似たるものあり磁物破れたるも少ありける。

昭和8年(1933)県道新設で河田町で石室1基発掘

組合せ式家形石棺を出土

玉類、馬具類を検出。

石室内には須恵器、土師器、金銅製雲珠(うず)を出土。

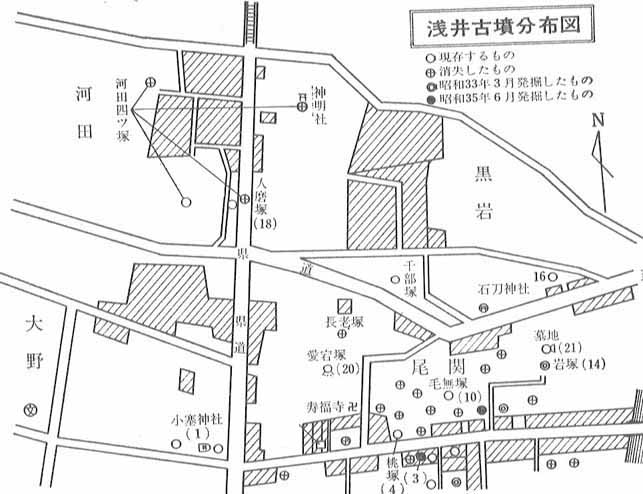

一宮市は昭和33年から35年に8基発掘調査。

北古墳群は約50基の古墳より成る。

福寿寺付近の、東西400m、南北200mの地域には34基がある。

戦時中の開墾、戦後の開発により現存は10基ほどが現存する。

小塞古墳

前方後円墳

全長32m、後円径14.5m、高さ2.5m、前方巾17.4m

小塞古墳

前方後円墳

全長32m、後円径14.5m、高さ2.5m、前方巾17.4m

20号、21号墳

同程度の前方後円墳

その他は6世紀ころの円墳

毛無塚(10号墳)

円径38m、高さ3.5m、周溝、葺石、埴輪を備える。

その他は円径10〜20m、高さ2m未満の小円墳

これらは山石、河原石による横穴式石室であり

逐次埋葬を前提とした家族墓といはれる。

(以上は一宮市史より)

桃塚

桃塚

小塞神社と石刀神社を訪れ、この付近を散策してみたが

宅地の間の塚は地理に疎いので見つけることは出来ませんでした。

しかし、小塞神社の森の広大さには驚く。古くからの人の営みと歴史をここに感じ取れた。

2000.5.27

by Kon