| 地理情報標準第2版(JSGI2.0) ISO/TC211の国際標準案に準拠し、運用面において、日本の国情へ適合させたもの。 それがJSGI2.0。概要が 国土地理院HPの「地理情報システム(GIS) 」で閲覧できる。197ページに及ぶ運用指針PDFもダウンロウドできる。 2002年2月に策定した省庁連絡会議の「GISアクションプログラム2002-2005」において、GISを用いた事務の効率化、迅速化、高度化を図るため、地理情報標準を率先して使用するとしている。 地理情報標準第2版(JSGI2.0)の運用指針概要PDFで地理情報標準の動向は分かるのだが、具体的なXMLコード化規則の詳細は得られない。これは僕の想像だが、GIS業界は次世代地図言語UMLに進化しようとしている。その啓蒙期で具体的な成果が出ていない。各社独自仕様とUMLの間で試行錯誤といった状態ではなかろうか。 GISは業界、学会のためのものではない。これからWebで地理情報といえば、HTMLからのアプローチが爆発的なニーズを持っている。このユーザーサイドでのGISをリードするのは既存のGISベンダーではない。Webクリエーターだろう。HTMLおよびXMLで、いかに地理情報をコントロールするか。ベンダー及びまとめ役として国土地理院のレポートに具体的なXMLコード化規則の詳細が見えてこないのは、ここだと思うのだが。 JSGI2.0うち座標系に関しての記述で参考になった部分だけを転載しておく。

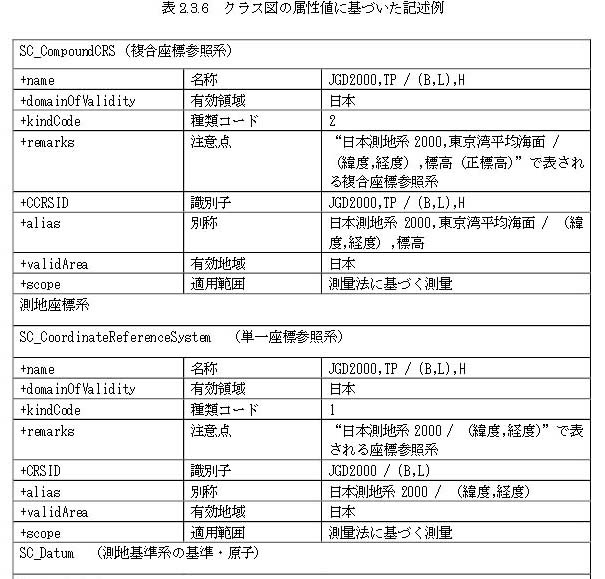

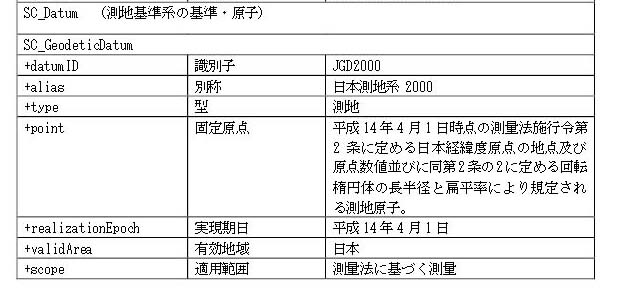

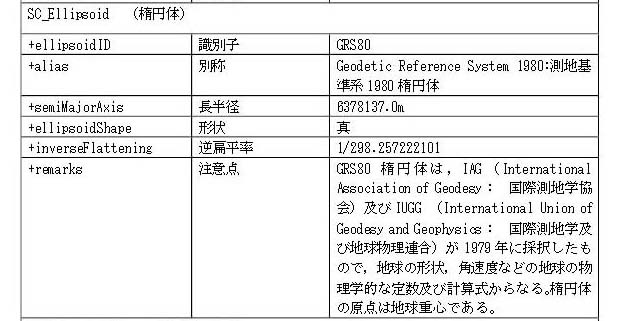

ここに4つの座標系がある。 JGD2000,TP/(B,L),H JGD2000/(B,L) JGD2000 GRS80 人口衛星によるGPSはGRS80で3次元XYZ座標系、あるいは地球重心からの距離と角度の3次元極座標系である。角度は地球が円ならば経度、緯度と同じだが、楕円だから地理上の緯度と赤道、北極以外では一致しない。最大は緯度45度で12分程度違う。 生活関連の地図はそうはいかない。日常生活圏で地球の丸みを意識することはない。 北にいくら、東にいくらの平面地図で表現する。GISもこの範疇だろう。そこで、位置はあくまでXYとなる。日本測地系2000は測量法の公共座標ということだろう。最近ハンデーGPSも普及したのでXYではなく経度、緯度に親しくなっているが、あくまでXYに換算して地図に位置を示す。プログラムを書いてみるとそうすることになる。 GPS時代のGISはどの表記を採用するのだろう?緯度、経度表記は日本測地系2000(緯度、経度)と()書きが加わる。JGD2000はXY系。緯度、経度の場合はJGD2000(B.L)と使い分けする仕様だ。

これで緯度経度表示と解釈出来る。では単位は何? これを確認したくて国土地理院のHPに何度も足を運んだ。まだ見つからない。ダウンロードしたファイルの添付TXTに秒単位と書いてあった。XML文書中に記述しておくべきではなかろうか。 BLだから、緯度(Breite)、経度(Lange)の並びと思うと、そうではない。値の桁数を見ればわかる。それはそうなのだが。 経度緯度の並びで秒単位 |